「2030年問題」とは、現代社会の抱えるさまざまな課題を内包し、問題提起する象徴的な言葉です。

日本は世界でも有数の高齢化社会であることで知られています。

今回は、この2030年問題についてその詳細について内閣府が公表している資料を見ながら解説。

各業界や個人が受けると予想される影響と対策についてもご紹介します。

目次

2030年問題とは?内閣府の資料を見ながら推察しましょう

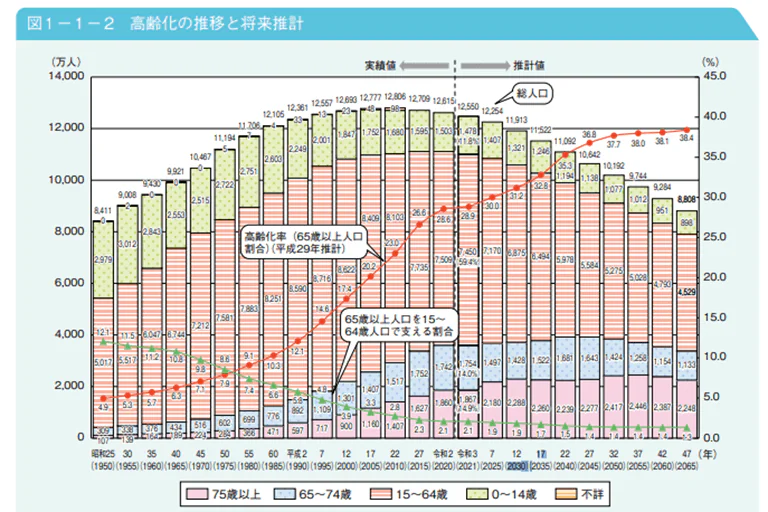

内閣府が公表している「令和4年版高齢社会白書」によると、2030年には高齢者の人口がさらに増え、高齢化率は31.2%ほどになることが推計されています。

これは、国民の約3人に1人が高齢者(65歳以上)という状態であり、同時に労働者不足のことも考えなければなりません。

また、ますます進む高齢化社会において、認知症高齢者の数も増えていくことが予想されます。

このような状況を総じて「2030年問題」と呼び、社会全体で重要視されています。

先に2025年問題がある

2030年問題の前に、「2025年問題」も提起されています。

内閣府のデータによると、第一次ベビーブームで誕生した団塊の世代(1947年~1949年生)のほとんどが後期高齢者(75歳以上)となり、社会の基本的な構造に大きな変化をもたらすことが懸念されています。

合計で約3,500万人と予想されており、要介護者の増加も不安視されているため、福祉面の対策も必須といえるでしょう。

地球はミニ氷河期に?地球環境にも問題が

ヴァレンティナ・ジャルコヴァ教授(英ノーザンブリアン大学)は、2015年の王立天文学会において「今後約15年で太陽活動が60%減衰する」という研究結果を発表しました。

2030年にミニ氷河期がやってくるという予想は、多くの方に衝撃を与えました。

人口の減少や少子高齢化社会だけではなく、地球環境にも大きな問題が発生する可能性があるといえるでしょう。

2030年問題が日本におよぼす影響とは

「2030年問題」によって発生すると考えられている問題はたくさんあります。

ここからは、おもに以下の4つの問題を取り上げながら解説していきます。

①少子高齢化になり、深刻な人材不足に陥る

2030年には団塊世代が後期高齢者に、そして団塊ジュニア世代(1971年~1974年生)も高齢者になることから、生産年齢人口の減少が見込まれています。

生産年齢人口とは、生産活動の中心を担う人口層のことであり、主に15歳以上65歳未満の人を指します。

株式会社パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2030」では、2030年の労働需要が7,073万人であるのに対し、供給される労働人口は6,429万人と、実に644万人もの人材不足が発生する見通しです。

たとえば、もともとパイロットの養成に資金がかかる航空業界では、2030年にベテランの機長が大量に退職してしまうことによって生じるパイロット不足が懸念されています。

生産年齢人口の減少によって多くの企業が人材不足に陥るため、人材獲得競争が激化します。

これによって生じる問題として考えられるのは、採用担当者の負担増加です。

企業が少数の求職者を取り合う状況になれば、自社に適した人材・活躍する人材を採用する難易度もいっそう高まるでしょう。

②人件費の高騰

人件費の高騰も、企業が直面しかねない大きな問題です。

労働人口が減少し、多くの企業が人材不足に陥れば、人材を獲得するためにこれまで以上に良い条件を提示しようと考える企業が増加すると考えられます。

応募してもらえるように、福利厚生を充実させたり、給与を上げたりすることが想定されます。

福利厚生の充実や給与の見直しは人材獲得に有効ですが、人件費の増加につながるため、利益が減少するおそれがあります。

③社会保障費の負担が増える

後期高齢者の人口が増えることで医療費や介護費が増加し、国の財政が圧迫されます。

従来の税収で医療費がカバーできれば問題ありませんが、カバーできない場合は、社会保険料の引き上げや、自己負担額の増額が必要となります。

厚生労働省の予測によると、医療給付費は、2018年から2040年にかけて、約1.7倍に増加する見込みとされており、社会保険料の増加は免れないとされています。

社会保険料が引き上がると、実質的な所得額が減ってしまうため、労働者にとっても注目すべき問題です。

➂年金制度の維持が困難になる

日本では、高齢者の年金を現役世代から徴収する年金保険料でまかなっています。

そのため超高齢化社会では分母が小さくなり、現役世代の負担が増えることから、年金制度自体の維持が難しくなっていくと予想されています。

日本の年金は「賦課方式(ふかほうしき)」という、現役世代の労働者が納める保険料で年金受給者を支えるシステムとなっています。

これは、労働者人口が減り高齢化率が高くなるほど、現役世代の負担が増すことになるシステムです。

現役世代の負担増を回避しようとすると、給付年齢の上昇や、受給金額の減少も予想されます。

そうなると、高齢者の貧困問題が深刻化する可能性があることにも注意が必要です。

④日本だけでなく世界中で食料が不足する

NHKスペシャルによると、地球温暖化により世界中で農地が多くのダメージを受けていること、水源の1つである地下水の枯渇が予想されていることから、農業の維持が危ぶまれています。

また、世界的におこなわれている暴動によっても、食料の生産が不安定となります。

農林水産省のデータによれば、令和2年における日本の食料自給率はカロリーベースで37%であり、これは諸外国に比べてやや低い水準です。

上記の状態が解決されないまま時間が経つことにより、世界中で食料不足の危機に陥ることが懸念されます。

2030年問題を乗り越える業界と衰退する業界

あくまで予想ではありますが、2030年問題により、各業界の未来がどうなっていくのかを考えていきましょう。

乗り越える業界

2023年問題を乗り越えられる業界は、主に今後需要が伸びていくであろう再生可能エネルギーやIT機器を取り扱う業界です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

蓄電池関連の業界

日本では2030年を目標に、原子力発電の再稼働・再生可能エネルギー・火力発電などの「エネルギーミックス」の実現をめざしています。

このなかでもコストがある程度下がることが見込まれ、長期安定的な電源となることが期待できるのが「再生可能エネルギー」です。

IT業界

学校教育やリモートワークなど、コロナ禍ではIT化が推進され、実生活のなかでIT技術に助けられる部分が多いことを実感している方も多いのではないでしょうか。

そのため、2030年には現在よりさらにICT利活用が定着することが予想できます。

ただし、IT業界でも労働者の高齢化が進んでおり、人材不足の問題を抱えています。

工作機械

工作機械とは「機械を作るための機械」であり、日本企業の得意とする分野です。

コロナ禍で一度は売上が落ち込んだものの、今後2030年に向けて先進国における人件費の削減や、東南アジアなどの高い経済成長が見込まれる新興国と呼ばれる国々での市場拡大が期待されます。

衰退する業界

2030年問題での衰退が危惧されている業界は、主に人材不足が大きな原因となっています。

特に、サービス業においては大きな打撃を受けることになるでしょう。

医療・介護業界

超高齢化社会の到来で、医療・介護サービスの利用者の増加が予想されますが、医師や看護師、介護職員は、少子化により増加が難しく、需要過多になる状況が予想されます。

医師数は、2008年度以降、毎年4,000人ベースで増加していますが、2019年度に実施した「勤務医不足と医師の働き方に関するアンケート調査の報告書」によると、「自院の医療機能の維持に必要」な医師数が不足していると回答した割合は、約半数の40.9%になっています。

医療需要に対応する医療・介護サービスを提供するためには、医師が勤務地や診療科を自由に選択するという自主性の尊重や、業務負担軽減などの取り組みが、急務となってくるでしょう。

航空業界

航空業界の人手不足も深刻な問題となっています。

政府が掲げている訪日外国人旅行者数の目標は、2020年に4,000万人、2030年には6,000万人となっており、観光客に対して人手が足りていないのが現状です。

国内人材の確保では、すべてをまかなうことが難しいと考えた政府は、2019年度より、在留資格「特定技能」をつくり、外国人人材の受け入れに力をいれています。

政府は、この制度を活用して、制度開始から5年後までに、累計で2,200人を上限に、外国人人材を受け入れるとしています。

観光業界

観光業界においても、人材不足は急務の課題となっており、現状宿泊業においては、約8割の企業が、人員不足に悩まされています。

宿泊業は、人材の定着率が低く、離職率も約3割となっているため、労働環境の改善が求められています。

政府は、女性やシニア、新卒学生などの、労働力を確保するために、勤務体制の見直しや、キャリアパスの構築などのモデル事業に力を注いでいます。

建設業界

建設業界では、長時間労働の常態化などが影響し、若者離れが深刻化しています。

2021年の建設業就業者数は482万人で、1997年のピーク時の685万人から、21%も減少しています。

また、就業年齢層は、3割以上が55歳以上、29歳以下が1割となっており、すでに高齢化が進んでいる実態がわかります。

製薬業界

高齢社会が進んでいくなかで、製薬業界に求められるのは、さらなる新薬の開発と予想されています。

医薬品の価格下落が続くことにより、医薬品の供給のみならず、医療や創薬の技術も供給できるような企業でなければ、生き残りは難しいかもしれません。

証券

人口の減少により経済の縮小に拍車がかかり、証券業界でも顧客の減少が懸念されています。

また手数料などの問題もあり、ネット証券を利用している方も少なくありません。

ロボアドバイザーの存在もあり、さまざまな面で人材の削減が図られることから、証券業界においても再淘汰の風が吹くことが予想されます。

生き残りをかけた企業の対策は?

暗い見通しが多い2030年問題ですが、働き方に柔軟性をもたせたり、介護離職を防ぐために介護休職制度を整備したりと、さまざまな取り組みが考えられます。

2030年問題に対し、企業は今何ができるのか、いくつか例を挙げて紹介します。

多様な働き方や環境を整備する

リモートワークなど場所にとらわれない働き方を導入することは、現代のビジネスにおいて非常に重要です。

働く場所に制約を受けずに仕事ができることは、従業員にとっては大きなメリットであるといえます。

>さらに、育児や介護などの家庭の責任を持つ人々にとっても、柔軟な働き方が可能な環境を整備することは非常に重要です。

これにより、家庭と仕事を両立させることができ、より幸福な生活が送れることでしょう。

また、多様な働き方や環境を整備することにより、企業は多様な人材を活用しやすくなります。

異なるバックグラウンドや経験を持つ人々は、新しいアイデアや視点をもたらし、チームのパフォーマンスを向上させることができるでしょう。

さらに、多様な人材を受け入れる企業は、社会的な多様性を尊重し、包括的な組織文化を築くことが可能です。

退職年齢の引き上げや専門職の再雇用

2013年の高年齢者雇用安定法改定により、定年を60歳から65歳に引き上げる法整備が行われました。

2025年4月以降はその経過措置期間が終了するため、① 65歳までの定年引き上げ ② 定年制の廃止 ③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)に対応する必要があります。

退職年齢を引き上げたり再雇用したりすることで、これまで企業に貢献してくれた優秀な人材の経験や技術を引き続き活用でき、次世代の育成も期待できるでしょう。

同時に、賃金制度や労働条件などの制度整備も必要になります。

DXの推進による業務の効率化

デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めることにより、業務の効率化を図ることができます。

これにより、人件費を削減しつつ、高い生産性を実現できるでしょう。

具体的な方法としては、プロセスの自動化やロボティクスの活用などが含まれます。

このような取り組みにより、従業員は繁雑な作業から解放され、より重要な業務に集中することができます。

さらに、業務の効率化により、時間とコストの節約も可能です。

したがって、DXの推進は企業にとって大きな利点をもたらすことができるでしょう。

社内業務のアウトソーシング化を検討する

自社に不足している人材やサービスを外部から調達し、専門会社への依頼だけでなく、フリーランスや副業人材などの有効活用も検討します。

これにより、必要なスキルを柔軟に取り入れられるでしょう。

例えば、IT部門の運用業務や人事業務、経理業務など、社内でリソースが限られている部門をアウトソーシングすることで、専門知識を持つ外部の企業や個人を活用することができます。

これにより、特定のプロジェクトや期間限定の業務において、必要なスキルを柔軟に取り入れることができます。

社員のエンゲージメント向上に注力する

既存社員の離脱を減らすためには、働き方や福利厚生の強化を行うだけでなく、新たな人材を採用するためにエンゲージメント向上にも力を入れることが重要です。

社員の意見を尊重し、フィードバックを積極的に取り入れる、チームビルディングイベントや社内交流プログラムを定期的に開催する、スキルアップやキャリア開発の機会を提供するなどの取り組みを実施することで、エンゲージメント向上を促進することができます。

これらの取り組みにより、社員のモチベーションや満足度を高めることができ、結果的に企業の成長にもつながるでしょう。

社員のキャリア開発やリスキリングの推進

企業の採用競争が激化し新たな人材の採用が難しくなる中、従業員に新たなスキルを習得させる「リスキリング」も人材活用において重要です。

特にDX推進の面ではITスキルを持った人材が不足しているため、今いる従業員に対してIT関連の研修をおこない、DXの実現に向けて必要な専門性を持つ人材を育成することが求められています。

企業が従業員のリスキリングを後押しするには、一人ひとりのキャリアビジョンと向き合い、学びを支援していく姿勢が必要です。

また、リスキリングを強制すると義務感で苦しめてしまうため、従業員の興味関心からスタートして自発的な学びを促すことも大切です。

一方で、企業がミドルシニア層向けにおこなうキャリア形成は、集合型研修や人事制度といった「点」の支援に留まっている現状があります。

知識と経験が豊富なミドルシニア層には、これまで蓄積してきたキャリアのなかで何を活かし、新たに何を学ぶのか見極めなければなりません。

必要に応じて、専門家のノウハウや支援を得るのも一つの方法でしょう。

個人が生き残るには?将来に備える資産形成術はこれ!

将来に備えるには住宅資金や教育資金、そして老後資金の3つの資金が必要です。

ここからは「老後資金」に焦点をあてて、おすすめの資産形成術を紹介していきます。

株式投資

上記で挙げた、これから成長が期待できる蓄電池関連・IT・工作機械などの業界に注目し、それらの企業に株式投資をおこなうという方法はおすすめできます。

相場を把握し、適切なタイミングで株式を購入すれば、大きな利益を得ることができるでしょう。

不動産投資

東京都の最新統計情報によると、コロナ禍の令和2年においても東京では人口が増え続けており、このことから2030年の東京の人口も増えていることが予想されます。

そのため、不動産投資は有効な資産形成の1つといえます。

人々のニーズに合った不動産を購入し、賃貸経営などをおこなうことで、大事な資産を増やすことができるといえるでしょう。

記事まとめ

超高齢化社会により、食糧不足や労働者の減少といった深刻な問題が発生することが予想される「2030年問題」は、多くの方に不安を与えています。

あらためて考えれば、やってくるのは9年後であり、早期の準備が必要といえます。

株式投資や不動産投資など、資産形成に有効な方法はたくさんあるので、1つずつ試しながら資産を築いていくとよいでしょう。

国任せではなく、自分でもできる方法で資産を用意し、将来のためにそなえておきましょう。